Bedarf an besonderen Angeboten

Menschen mit psychischen Erkrankungen als Zielgruppe in Modellprojekten des Bundesprogramms „rehapro“

Psychische Erkrankungen spielen sowohl in der Arbeit der Jobcenter (SGB-II-Bereich) als auch in der der Rentenversicherungsträger (SGB VI-Bereich) eine große und wachsende Rolle. Einer Studie des IAB zufolge weist etwa ein Drittel der SGB II-Leistungsbeziehenden eine psychiatrische Diagnose auf (Schubert et al. 2013). Der Anteil ist höher als bei erwerbstätigen Personen. Gleichzeitig ist seit längerem die häufigste Diagnose bei den Renten wegen verminderter Erwerbsfähigkeit eine psychische Erkrankung (DRV Bund 2024: 98 ff.). Dabei wird das Ausmaß dieser Beeinträchtigungen in den beiden Rechtskreisen noch unterschätzt, denn Menschen mit psychischer Erkrankung schrecken oft davor zurück, ihre Erkrankung offenzulegen, z. B. aus Furcht vor Stigmatisierung (Gonon 2023).

Die hiermit verbundenen Herausforderungen bei der Arbeitsintegration (Rauch et al. 2025) im SGB-II- und SGB-VI-Bereich waren ein Grund dafür, das Bundesprogramm "Innovative Wege zur Teilhabe am Arbeitsleben – rehapro" aufzulegen. In drei Förderaufrufen erhielten hier Jobcenter und Rentenversicherungsträger die Möglichkeit, Modellprojekte durchzuführen, die die sozialrechtlichen Prinzipien "Prävention vor Rehabilitation" und "Rehabilitation vor Rente" durch innovative Leistungen und innovative organisatorische Maßnahmen stärken (Ahuja 2019, S. 11). Zu den zentralen Zielgruppen des Bundesprogramms gehören auch Menschen mit psychischen bzw. Abhängigkeitserkrankungen, wobei letztere gemäß der Klassifikation im ICD-10-GM den psychischen Krankheiten zugeordnet sind.

Das Bundesprogramm "rehapro" wird durch eine Programmevaluation wissenschaftlich begleitet. Auswertungen von Daten des ersten Förderaufrufs zeigen, dass nach Einschätzung der Fachkräfte in den beteiligten Modellprojekten von den bis Ende 2024 eingemündeten Teilnehmerinnen und Teilnehmern etwa 40 Prozent psychisch erkrankt sind und knapp zehn Prozent eine Abhängigkeitserkrankung aufweisen (Mehrfachnennungen möglich). Wie in der Gesamtbevölkerung (Jacobi et al. 2014) zeigt sich für diesen Personenkreis auch in den Modellprojekten, dass sie im Durchschnitt etwas jünger als die übrigen Teilnehmerinnen und Teilnehmer sind und dass die Prävalenz unter Frauen leicht höher ist, mit Ausnahme abhängigkeitserkrankter Personen, die häufiger männlich sind. Zudem gibt es unter psychisch erkrankten Teilnehmenden mehr Personen mit höheren Bildungsabschlüssen als im Durchschnitt der rehapro-Teilnehmerinnen und -Teilnehmer, wobei die abhängigkeitserkrankten Teilnehmenden merklich häufiger keinen oder einen niedrigen Bildungsabschluss aufweisen.

Die Mehrheit der Modellprojekte adressiert Menschen mit psychischen Erkrankungen, etwa die Hälfte der Projekte richtet sich auch an Personen mit Abhängigkeitserkrankungen. Rund ein Drittel der Modellprojekte fokussiert ausschließlich eine oder beide dieser Zielgruppen. Aus einem ganzen Mix von Zielen, die jedes Modellprojekt verfolgt, wird von Modellprojekten, die sich spezifisch an diese Gruppen richten, das Ziel der gesellschaftlichen Teilhabe ihrer Teilnehmerinnen und Teilnehmer betont. Diese Modellprojekte zeichnen sich zudem dadurch aus, dass sie deutlich stärker auf die konkrete Vermeidung oder Beseitigung einer Erwerbsminderung sowie auf einen schnelleren und verbesserten Zugang zu Rehabilitationsmaßnahmen abzielen. Zudem zeichnen sich Modellprojekte mit einem Schwerpunkt auf psychischen oder Abhängigkeitserkrankungen durch einen überdurchschnittlich häufigen Einsatz von Lotsinnen und Lotsen bzw. ein neues Fallmanagement aus.

Übergang in Erwerbstätigkeit gestaltet sich schwieriger

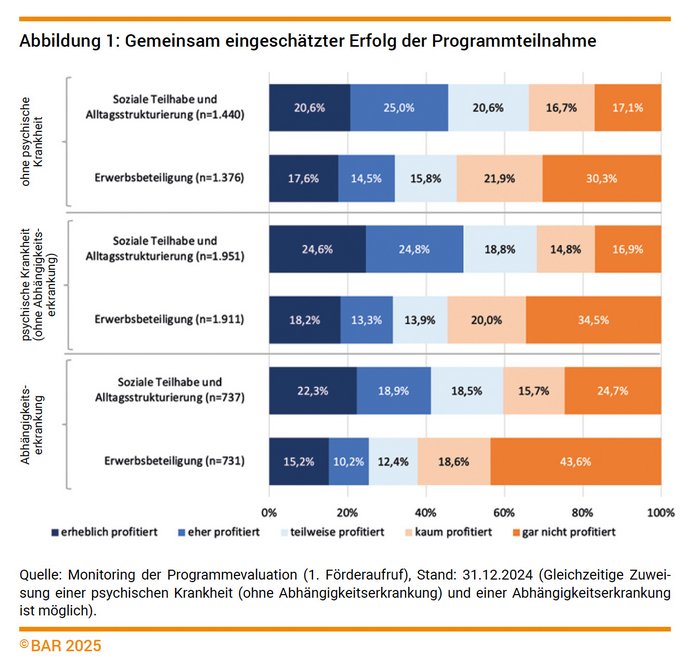

Knapp 80 Prozent der erfassten Teilnehmerinnen und Teilnehmer sind bei Projekteintritt arbeitslos. Noch höher ist der Anteil, wenn man nur die abhängigkeitserkrankten Menschen betrachtet (86,4 Prozent). Übergänge in Erwerbstätigkeit nach der Teilnahme in "rehapro" scheinen für Menschen mit psychischen Erkrankungen seltener zu gelingen als für Menschen ohne psychische Erkrankungen (15,1 versus 21,7 Prozent) – oder sich womöglich anders zu gestalten. Denn etwa 11 Prozent der Teilnehmenden mit einer psychischen Erkrankung wechselten nach Projektaustritt zunächst in eine medizinische Reha-Maßnahme, bei den nicht psychisch erkrankten Menschen ist dies nur bei etwa drei Prozent der Fall. Die vorläufigen Ergebnisse deuten ferner darauf hin, dass gemäß gemeinsamer Einschätzung der Fachkräfte und teilnehmender Personen über alle Gruppen hinweg die Teilnehmenden am ehesten mit Blick auf soziale Teilhabe und Alltagsstrukturierung profitieren und etwas weniger hinsichtlich der Erwerbsbeteiligung. Dies trifft besonders stark auf Teilnehmerinnen und Teilnehmer mit psychischen Erkrankungen zu, was im Übrigen mit den Zielen der Projekte korrespondiert, bei denen Menschen mit psychischen Erkrankungen im Fokus stehen. Mit Blick auf die Erwerbsbeteiligung profitierten die abhängigkeitserkrankten Personen am wenigsten (Abb. 1).

Ausblick: Gestaltungsspielräume nutzen, Qualität sichern

Deutlich wird in den bislang vorliegenden Daten, dass psychisch erkrankte Menschen sich hinsichtlich der Bedarfe und (subjektiv eingeschätzter) Verbesserungen von Teilnehmenden unterscheiden, bei denen keine psychische Erkrankung im Vordergrund steht. Auch zeigen sich Unterschiede zwischen psychisch erkrankten Menschen mit und ohne Abhängigkeitserkrankung. Es zeichnet sich ab, dass psychisch erkrankten Teilnehmenden der Übergang in reguläre Erwerbsarbeit im Vergleich zu Teilnehmenden ohne psychische Erkrankung seltener gelingt. Dies deutet auf Barrieren bei der Rückkehr oder dem Verbleib in Beschäftigung hin, die besondere Angebote erfordern (etwa zur flexiblen Arbeitszeitgestaltung, Rückzugsmöglichkeiten, Teilzeitoptionen, o. ä.) und die sich nicht allein durch Maßnahmen der Arbeitsmarktpolitik bearbeiten lassen.

Martin Brussig, Lisa Huppertz, Clemens Kraetsch und Stefan Zapfel

Literatur:

Ahuja, V. (2019): Das Bundesprogramm rehapro – Innovative Ideen für die Rehabilitation. In: Die berufliche Rehabilitation, Jg. 33, H. 1, S.10-23.

Bundesministerium für Arbeit und Soziales [BMAS] (2018): Bekanntmachung – Förderrichtlinie für das Bundesprogramm „Innovative Wege zur Teilhabe am Arbeitsleben − rehapro“ zur Umsetzung von § 11 des Neunten Buches Sozialgesetzbuch vom: 02.05.2018 (Fundstelle: BAnz AT 04.05.2018 B1).

Deutsche Rentenversicherung Bund [DRV Bund] (2024): Rentenversicherung in Zeitreihen, Oktober 2024. DRV-Schriften Band 22. Berlin: Deutsche Rentenversicherung Bund.

Gonon, A. (2023): Eingliederung als Rechtfertigungsarbeit. Konventionen betrieblicher Arbeitsintegration am Beispiel psychisch kranker Beschäftigter. Wiesbaden: Springer VS.

Jacobi, F. et al. (2014): Psychische Störungen in der Allgemeinbevölkerung. Studie zur Gesundheit Erwachsener in Deutschland und ihr Zusatzmodul „Psychische Gesundheit“ (DEGS1-MH). In: Der Nervenarzt, 85. S. 77–87.

Rauch, A.; Reims, N.; Tophoven, S. (2025): Welche Unterstützung benötigen Menschen mit psychischen Erkrankungen für ihre berufliche Rehabilitation? IAB-Forum: https://iab-forum.de/welche-unterstuetzung-benoetigen-menschen-mit-psychischen-erkrankungen-fuer-ihre-berufliche-rehabilitation/ (letzter Aufruf: 18.07.2025).

Schubert, M.; Parthier, K.; Kupka, P.; Krüger, U.; Holke, J.; Fuchs, P. (2013): Menschen mit psychischen Störungen im SGB II. Nürnberg: Institut für Arbeitsmarkt- und Berufsforschung.