Vom Objekt der Fürsorge zum selbstbestimmten Individuum

Gesellschaftlicher Wandel im Spiegel der Sprache

Wer in den 1970er-Jahren in die Schule gegangen ist, erinnert sich vielleicht noch: Die Verwendung von diskriminierenden Ausdrücken wie „Hey, Du Spasti“ war gerade auf dem Schulhof leider gang und gäbe. Auch außerhalb des rüpeligen Schulhofs blieb der Umgang mit körperlich oder geistig eingeschränkten Menschen in der Regel distanziert und von Überheblichkeit geprägt. Das lässt sich auch am öffentlichen Sprachgebrauch jener Zeit festmachen, wie das Beispiel der 1964 gegründeten „Aktion Sorgenkind“ zeigt. Ein positiver Ansatz sicherlich, der versuchte, das Thema „Behinderung“ in den öffentlich-rechtlichen Medien in den Fokus zu stellen. Die Namenswahl spiegelte dabei aber eben auch den Umgang mit den betroffenen Menschen wider – nämlich als bekümmerungswürdiges Objekt, nicht als eigenständiges Subjekt – und prägte damit nachhaltig die Sicht der Gesellschaft. Um bei dem Schulbeispiel zu bleiben: Was heute als „Förderschule“ bezeichnet wird, hieß früher noch Sonder- oder Hilfsschule.

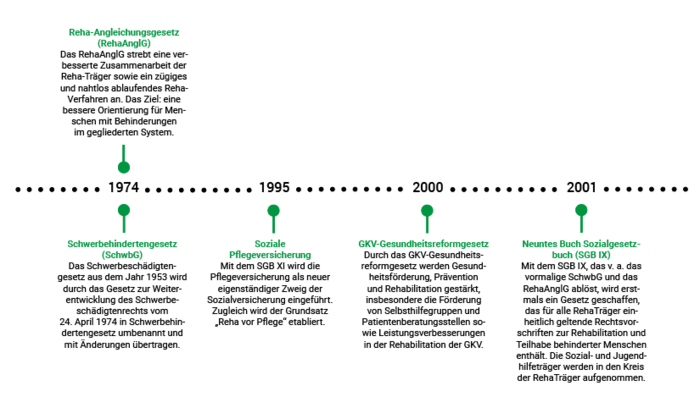

Viele Jahre blieb das medizinische „Defizitmodell“ Normalisierungsziel und Rehabilitationsparadigma. Behinderung wurde als funktionale Einschränkung angesehen und mit „Leid“ gleichgesetzt – dem „hilfsbedürftigen“ Menschen mussten seitens der Gesellschaft Hilfestellungen geboten werden, die ihn wenigstens einigermaßen am produktiven Leben teilnehmen ließen. Im Sprachgebrauch der Zeit hieß das dann „beschützende Werkstätten“ oder „Behindertenwerkstätten“. Erst 2001 mit dem SGB IX hat die Bezeichnung „Werkstatt für behinderte Menschen“ Eingang in das Sozialgesetzbuch gefunden. Lange Zeit wurde nicht hinterfragt, dass Menschen mit Behinderungen wie selbstverständlich die Argumentationskette „behindert – arm – hilfsbedürftig“ bedienen mussten, um ihre Ansprüche geltend zu machen. Von Integration, Gleichstellung oder gar Inklusion war noch lange keine Rede.

Erst mit den seit Ende der 1970er-Jahre entstandenen Emanzipationsbewegungen eingeschränkter Menschen, organisiert oft in den provokant genannten „Krüppelgruppen“, begann sich das Bild vom Objekt sehr langsam in das des Individuums zu wandeln. Ziele waren der Abbau von Alltagsbarrieren und gesellschaftliche Integration. 1981 rief die UNO das „Internationale Jahr der Behinderten“ aus, wobei aber aus heutiger Sicht die Betroffenen wiederum zu passiven und dankbaren Hilfsempfängern

eines fürsorglichen Sozialwesens abgewertet wurden.

Diversität im Vordergrund

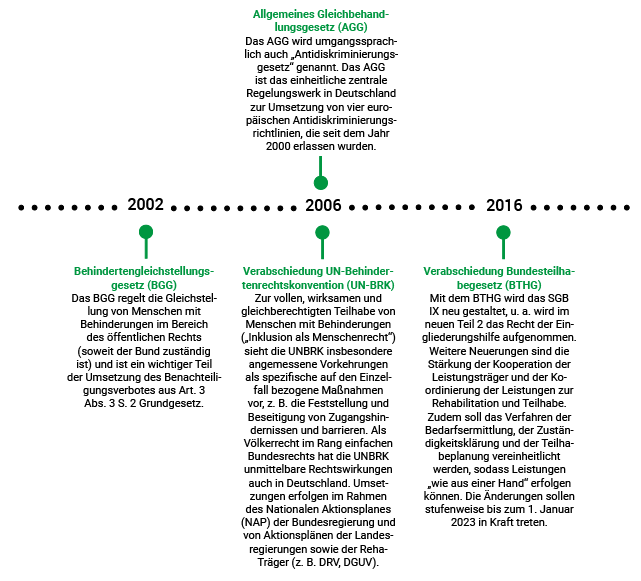

In den kommenden zehn Jahren allerdings begann sich das Bild in Politik, Medien und Gesellschaft stärker zu wandeln. Seit den 1990er-Jahren löste Inklusion die Integration ab. An Stelle der Integration, mit der etwas nicht Gleiches gleich gemacht wurde, der Zielpunkt also eine einheitliche Definition von „Normalität“ ist, steht bei der Inklusion die Diversität im Vordergrund. Statt Menschen auf Biegen und Brechen in eine Normgesellschaft zu integrieren wird nun eine von Geburt an bestehende Zugehörigkeit aufrechterhalten. Mit diesem Wechsel von einer Defizitorientierung im Hinblick auf eine vermeintliche Normalität hin zur Förderung individueller Fähigkeiten war dann auch der Paradigmenwechsel vom Objekt zum Subjekt verbunden. Dies schlug sich auch politisch nieder: 1994 wurde im Grundgesetz verankert, dass niemand aufgrund einer Behinderung benachteiligt werden darf, 2002 folgte das Gesetz zur Gleichstellung von Menschen mit Behinderungen des Bundes. Erst 2006 trat das Allgemeine Gleichbehandlungsgesetz in Kraft.

2003 wurde das „Europäische Jahr der Menschen mit Behinderungen“ ausgerufen. Auch hier zeigt sich der sprachliche Paradigmenwechsel im Vergleich zu dem von der UNO 1981 ausgerufenen „Jahr der Behinderten“ sehr deutlich. Der veränderte Umgang, das sich ändernde Bild vom fürsorgebedürftigen, bemitleidenswerten Objekt zum eigenständigen, befähigten Subjekt hat sich 1999 mit der Umbenennung von „Aktion Sorgenkind“ in „Aktion Mensch“ sprachlich prägend im kollektiven Gedächtnis der bundesdeutschen Gesellschaft verankert.

Doch trotz des weiten, zuweilen sicherlich schwierigen Paradigmenwechsels ist das Ende des Prozesses noch lange nicht erreicht. In den Medien werden eingeschränkte Menschen noch immer oft vornehmlich als hilfebedürftig dargestellt. Oder sie werden als Ausnahmetalente aufgrund ihrer Behinderung gefeiert. Als „Superkrüppel“ ironisiert der Aktivist für Inklusion und Barrierefreiheit, Raul Krauthausen, die Darstellung eines Menschen, der nicht mit, sondern trotz seiner Behinderung etwas Besonderes geschafft hat.

Normaler Umgang findet sich in den Medien noch wenig wieder und auch in der Sprache hapert es. Ob ein Mensch an seiner Behinderung leidet, können wir nicht beurteilen. Das ist anmaßend und suggeriert die Vorstellung von Leid, das der betroffene Mensch vielleicht gar nicht empfindet. Und ein Rollstuhl ist kein Gefängnis, sondern in erster Linie ein Fortbewegungsmittel, das für den Menschen auch Freiheit und Unabhängigkeit bedeuten kann.

Der Weg ist also noch weit, aber die ersten Schritte sind getan. In Politik und Gesellschaft und hoffentlich auch auf dem Schulhof. Die Fähigkeiten von Menschen mit Behinderungen sind nicht „besonders“, sondern genauso vielfältig wie die von nicht behinderten Menschen. Man kann nur hoffen, dass sich der Politik- und Denkwandel, der vor mehr als 40 Jahren eingesetzt hat und vor 20 Jahren mit dem SGB IX einen wichtigen Schub bekam, auch an der Basis niederschlägt und sich als gemeinsamer Dialog in der Gesellschaft verankert.

| Dieser Text basiert auf dem Beitrag von Jürgen Hohnl, Geschäftsführer Gemeinsame Vertretung der Innungskassen IKK e. V. in: BAR (Hrsg.): Teilhabe braucht Rehabilitation, Blicke zurück in die Zukunft, Berlin 2019 |