Lebenswelt Gesundheit

Beim Thema Lebenslagen müssen auch Menschen mit Behinderungen zu Wort kommen, um ihre Erfahrungen zu schildern. Gerlinde Bendzuck ist nicht nur Vorsitzende der Landesvereinigung Selbsthilfe Berlin e. V., sondern auch Expertin in eigener Sache: Als Rollstuhlfahrerin weiß sie, wovon sie spricht. Um den Zusammenhang zwischen Teilhabe und dem Lebenslagenkonzept herzustellen, schildert sie ihre persönlichen Erfahrungen. Für die Akteure im Reha-System können solche Erfahrungen wichtige Impulse liefern.

Praxistest: Ist hier ein Arzt?

Wenn in Berlin ein Mensch mit einer Behinderung einen (Fach)Arzt sucht, hat er/sie zunächst ein Informationsproblem. Die online-Arztauskunft der Kassenärztlichen Vereinigung (KV) kennt nur die Merkmale „rollstuhlgerecht“ (wird erklärt nach DIN 18040 Teil 2), bedingt rollstuhlgerecht (3 Kriterien wie Steigung von Rampen, Türbreite, Stufen) und „barrierefrei“ (völlig ohne Erläuterung). Wer hier als Mensch mit Seh- oder Hörbehinderung oder Lernschwierigkeiten sucht oder sich Gedanken über die Nutzbarkeit von Untersuchungsgeräten für verschiedene Arten von Behinderungen macht, wird nicht fündig. Diese Angaben beruhen zudem auf Selbstauskunft. Nicht vollständig und selbstauskunftsbasiert, wenn auch mit besseren Kriterien, ist das nationale Portal der Stiftung Gesundheit. Auch nur eine Teilabdeckung erreicht das Berliner Portal mobidat. Die Zahnärzte haben jetzt webbasiert und als Print-Variante einen Praxisführer, der immerhin auch Auskunft gibt über Unterstützungsangebote für Menschen mit Sinnesbehinderungen, Behandlung von Kindern mit Behinderungen oder geriatrischen Patienten. Anzeigen über Eignung von Behandlungsgeräten, barrierefreien WCs, Anreise- und Parkmöglichkeiten oder die Qualifikation des Personals – meist Fehlanzeige. Mit diesem beschränkten Informa-tionsangebot ist die freie Arztwahl wie bei Menschen ohne Behinderungen noch sehr weit entfernt.

Praxistest: (Fach-)Arztdichte und Barrierefreiheit aus Rolliperspektive

Als Rheuma-Betroffene und Patientenvertreterin sammle ich seit 25 Jahren Erfahrungen mit dem Berliner Gesundheitswesen. Berlin ist rheumatologisch nach den Kriterien der Deutschen Rheuma-Liga unterversorgt – es steht im ambulanten Bereich nur ungefähr die Hälfte der notwendigen internistischen Rheumatologen zur Verfügung. Dazu ist zu wissen: Wenn eine entzündliche rheumatische Gelenkerkrankung vorliegt, dauert es nur wenige Wochen, bis die ersten Schädigungen am Gelenkknorpel oder Knochen auftreten. Das Zeitfenster beträgt ca. 12 Wochen, danach wird trotz eingeleiteter leitliniengerechter Therapie die Chance auf eine (Teil-)Remission deutlich geringer. Nach Zahlen des DRFZ (Deutsches Rheuma-Forschungszentrum Berlin) dauert bei Rheumatoider Arthritis die Zeitspanne bis zur Erst-Vorstellung beim Rheumatologen immer noch im Mittel 1,2 Jahre. Diese Unterversorgung verursacht täglich Schmerzen, vermeidbare Behinderungen, frühzeitige Berentungen und sogar Mortalität (schlecht eingestellte Menschen mit ent-zündlichem Rheuma sterben im Mittel 10 Jahre früher an Krankheitsfolgen).

Der Rheumatologenmangel in Berlin bedeutet auch Einschränkungen in der Arztwahl: wer einmal bei einem Rheumatologen in die Kartei aufgenommen wurde, wird ungeachtet seiner Zufriedenheit kaum wechseln können. Ich persönlich nehme für eine gute Rheumatologin seit rund 20 Jahren eine nicht barrierefreie Arztpraxis mit einer dreiviertel Stunde Anreisezeit quer durch die Stadt in Kauf. Ein paar Stufen vor dem Haus, ein paar im Treppenhaus – das ist im manuellen Rollstuhl nur mit Unterstützung durch meinen Mann zu bewältigen, und im Elektrorollstuhl gar nicht. Der Einbau von Hublift innen und Rampen außen scheitert am Vermieter. Diese Situation ist typisch für Arztpraxen in den vielen Gründerzeitbauten in Berlin. Die Bauordnung und die Zulassungsregularien bieten zumindest für den Bestand kaum Handhabe zur Änderung. Innen ist die Praxis ebenfalls mit Niveauunterschieden versehen und hat dazu eine Rampe mit geschätzten 12 % Steigung (Norm: max. 6 %). Ohne Unterstützung ist dies für mich nicht zu bewältigen, immerhin kann mir dabei noch das nette Praxispersonal helfen. Wenn ich aber z.B. für eine Gelenkpunktion auf die Liege soll, muss mein Mann mich rauf- und runterheben. „Hebespiele“ benötige ich auch, wenn meine Gelenke im großen benachbarten Ärztezentrum in Prenzlauer Berg geröntgt werden müssen. Dort gibt es immerhin einen barrierefreien Zugang mit Fahrstuhl und Umkleidekabinen auch für Rollstuhlfahrerinnen und -fahrer. Dies ist längst noch nicht in allen Röntgenpraxen Standard, und nur wenige haben Hebevorrichtungen bzw. höhenverstellbare Liegen. Allein lebende Rollstuhlfahrer, ältere Menschen oder Rollstuhlfahrer mit ebenfalls gesundheitlich beeinträchtigten Partnern haben mit dieser Situation ein massives Problem. Die Antwort heißt dann oft: stationäre Einweisung, was weder im Sinn der Betroffenen noch für unser Gesundheitssystem eine gute Antwort darstellt.

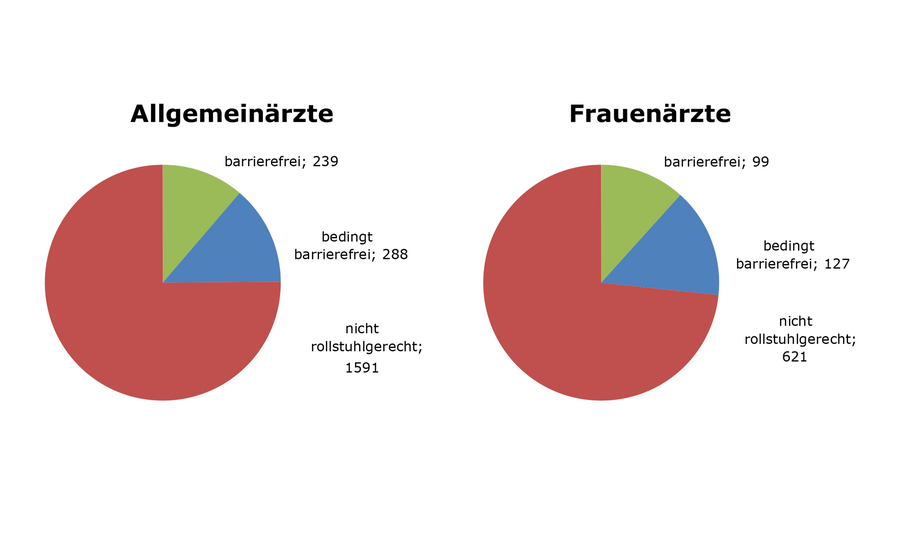

Wenn Rollstuhlfahrerinnen in Berlin einen ambulanten Gynäkologen aufsuchen möchten, weist die Arztsuche der KV zwar 99 Praxen mit Kassenzulassung aus, in die man als Rollstuhlfahrerin barrierefrei hineinkäme. Es gibt aber keine Aussage darüber, wie geeignet die Untersuchungsräume und -möbel sind und ob es barrierefreie Toiletten gibt. Würde ich ab dem 50. Geburtstag am Mamma-Screening teilnehmen wollen, bräuchte ich auf jeden Fall Assistenz, um auf einen höhenverstellbaren Hocker gehoben zu werden, den man vor das Röntgengerät stellen müsste, da ich selbst nicht mehr stehen kann. Für Rollstuhlfahrerinnen und -fahrer sind z.B. auch Augenarztpraxen und Pulmologen ein Problem, weil viele Untersuchungseinheiten fest verbaute Arzthocker und nicht verschwenkbare Behandlungseinheiten haben.

Hürden der Barrierefreiheit auf Anbieterseite

Gespräche mit Ärzten und Vertretern der Stiftung Gesundheit zeigen, dass Ärzte nichtunbedingt motiviert sind, Praxen barrierefrei auszugestalten. Sie sind nicht informiert über Standards und Anforderungen an Barrierefreiheit, dabei entstehende Kosten und Fördermöglichkeiten. Die Stiftung Gesundheit hat hierzu verschiedene Tools bereit gestellt (www.stiftung-gesundheit. de/stiftung /projekte-zur-barrierefreiheit. htm), wie auch die Kassenärztliche Bundesvereinigung. Als Mieter in den Praxen sind bauliche Veränderungen häufig mit dem Vermieter auszuhandeln und aus den Praxiseinnahmen oder Fördertöpfen zu finanzieren. Alternativen bei den Untersuchungsgeräten gäbe es durchaus – zu einem gewissen Aufpreis. Da Ärzte häufig auch die Praxisausrüstungen mieten, ist das Feature „barrierefrei“ dann oft ein verzichtbares Extra oder wird nur auf Nachfrage angeboten. Der Nationale Aktionsplan (NAP 2.0) zur Umsetzung der UN-BRK sieht unter anderem eine Initiative vor für Barrierefreiheit in Unternehmen, insbesondere zum Thema „Barrierefreie Arztpraxen“. Dazu denkt man an eine „stärkere Herausstellung des Fördermerkmals Barrierefreiheit innerhalb dervorhandenen ERP / KfW-Förderprogramme für Gründung und Wachstum und Prüfung einer Auflage eines neuen KfW-Förderprogramms für das Gesundheitswesen“. Solange allerdings im BGG keine Verpflichtung Privater zur Barrierefreiheit verankert ist, und Deutschland die 5. Antidiskriminierungsrichtlinie der EU nicht ratifiziert, wird dies vermutlich keinen deutlichen Impuls für mehr Barrierefreiheit auslösen.

Barrierefreiheit in der Kommunalpolitik

Barrierefreiheit wird in großen Teilen auch auf der lokalen Ebene ausgehandelt. Im Land Berlin gibt es einen neuen Koalitionsvertrag, der eine bessere Versorgung für Menschen mit Behinderungen im „Regelbedarf“ (ich als Rollstuhlfahrerin möchte zum Augenarzt) wie auch Menschen mit schweren und mehrfachen Behinderungen vorsieht. Im gemeinsamen Landesgremium wurde eine sektorenübergreifende Arbeitsgruppe gegründet, die als Grundlage weiterer Planungen bis Frühjahr 2017 ein Diskussionspapier zum Stand der Barrierefreiheitim ambulanten und stationären Bereich in Berlin erstellen soll.

Als Patientenvertreterin erlebe ich hier allerdings nur geringe Fortschritte gegenüber Gesprächspartnern wie der Kassenärztlichen Vereinigung, Krankenkassen oder den Kammern. Auch in anderen Gremien des Berliner Gesundheitswesens wird auf Zeit gespielt: solange auf dieser Landesebene keine verbindliche Definition von Barrierefreiheit existiert, sähe man sich nicht verpflichtet, Krankenhäuser oder niedergelassene Ärzte bei Neuzulassungen auf definierte Kriterien der Barrierefreiheit festzulegen. Die Bedarfsplanungs-Richtlinie sieht hingegen vor, im Bedarfsplan das Kriterium „Barrierefreiheit“ zu berücksichtigen, und auch in der ASV-Richtlinie (Richtlinie ambulante spezialfachärztliche Versorgung, § 116b SGB V) und den für Berlin anzupassenden Formularen ist in Barrierefreiheit Voraussetzung für die Erteilung der Zulassung (§ 4 (2)). Dies heißt konkret: wenn dort im ASV-Antrag einer Praxis oder eines Krankenhauses an der einen vorgesehenen Stelle das Kreuz bei Barrierefreiheit ist – wobei man bisher in Berlin nicht festlegen und nicht einmal empfehlen will, was das bedeutet, prüft keiner nach. Hier zeichnet sich eine Politik der sehr kleinen Schritte ab, die vermeidbare Folgeschäden und größere Krankheitslast für uns und unsere Angehörigen durch zu seltene Arztbesuche verursacht. Dass es anders gehen kann, wird uns ein anderes Bundesland demnächst im Rahmen einer Zielvereinbarung mit der KV zur Barrierefreiheit im Gesundheitswesen vormachen.

Die menschliche Komponente

Meine persönlichen Erfahrungen im ambulanten medizinischen Bereich sind größtenteils positiv, vielleicht, weil ich mich Selbsthilfe-gestärkt artikulieren kann. Aus meiner Tätigkeit im Vorstand von Selbsthilfe-Vereinen kenne ich jedoch viele Menschen mit chronischen Krankheiten und Behinderungen, die von Ärzten oder medizinischem Personal wiederholt als „Störfaktor“ unwirsch von oben herab behandelt und kurz abgefertigt werden, weil sie eine komplexere Behandlung benötigen und „unverhältnismäßig“ viel Zeit brauchen. Ein zugewandtes, solidarisches Gesundheitssystem in einer reichen westlichen Demokratie sollte jedoch seine Ressourcen anders steuern: Gerade die besonders vulnerablen Gruppen wie Menschen mit Behinderungen und chronisch kranke Menschen sollten vom Kontingent für die „sprechende Medizin“ profitieren. Bestimmte Aspekte der Telemedizin und Digitalisierung können meiner Meinung nach gerade diese Freiräume schaffen und mehr gesundheitliche Chancengleichheit ermöglichen.

Die Behandlungsqualität - Wissen um das Besondere

Wo und wie man uns bei einer Untersuchung oder Behandlung richtig anfassen und bewegen muss, welche zusätzlichen Fragen vielleicht nötig sind, welche Umfeldfaktoren noch zu bedenken sind, kann sich vom „Standardpatienten“ unterscheiden. Dieses Wissen wird jedoch zurzeit von Ärzten, Pflegepersonal und anderen Behandlern noch nicht unbedingt systematisch vermittelt. Die Deutsche Rheuma-Liga e. V. hat hierzu seit 2007 das Programm „Patient Partners“ aufgelegt, bei dem an mehreren Hochschulen geschulte Patienten Ärzte in der Ausbildung anleiten, Rheumatiker zu untersuchen (www.rheuma-liga.de/aktivitaeten/projekte/detailansicht/news/patient-als-partner). Krankheitsspezifische typische Symptome für verschiedene rheumatische Erkrankungen werden hier anschaulich und mit viel positiver Resonanz vermittelt. Mit diesem Wissen wird dann z.B. ein guter Arzt vermeiden, zu „grob“ mit einem betroffenen Gelenk umzugehen, an angemessene Schutzmaßnahmen der Halsregion bei der Narkose zu denken oder angesichts von Osteoporose nach langjährigerCortisoneinnahme rechtzeitig an Prävention denken.

Die monetäre Komponenten und die Bundespolitik

Ohne Zweifel dauert es meist länger, Menschen mit Behinderungen oder chronischen Krankheiten gut zu behandeln. Wir brauchen länger beim An- und Auskleiden, es ist zeitaufwändiger und fordert mehr Aufmerksamkeit und Kompetenz, eine gute Anamnese zu machen, uns manuell oder mit Geräten zu untersuchen und zu behandeln. Behinderungsbedingt können noch Kommunikationshürden auftreten. Oft ist dieser Mehraufwand bei Kassenpatienten nicht im Vergütungssystem abzurechnen. Dazu kommt, dass unsere Klientel häufiger beim Arzt ist – was diesem bei Kassenpatienten mit mehreren Besuchen im Quartal wegen der gleichen Diagnose nicht vergütet wird. Dieses Problem sollte auf der Bundesebene politisch angegangen werden, denn der „gute Wille“ allein wird nicht ausreichen, zu einer inklusiveren Behandlungskultur bei den Medizinern zu kommen.

Fazit: es bleibt schwierig

Insgesamt komme ich zu dem Ergebnis: weil es so viel umständlicher und unsicherer ist und länger dauert, nehme ich weniger Gesundheitsleistungen (z. B. bei der Prävention) in Anspruch, als es vernünftig wäre. Rechnet man noch weitere Belastungsfaktoren wie Multimorbidität, Mehrfachbehinderung, geringeres Bildungsniveau, geringes Einkommen, geringere sprachliche Kompetenz / Artikulationsfähigkeit oder weniger Gesundheitswissen dazu, halte ich es für sehr wahrscheinlich, dass allein von den rund 350.000 Menschen mit Schwerbehinderung in Berlin ein größerer Anteil in der Lebenswelt Gesundheit deutlich schlechter gestellt ist als Menschen ohne Behinderung. Das sollte sich ändern!